Kunststoffabfälle – das neue Gold der Chemieindustrie

Der Abfallwirtschaft wird zukünftig die Schlüsselrolle im Kunststoffgeschäft zukommen.

Kunststoffe ersetzen aufgrund ihrer überlegenen Produkt- und Anwendungseigenschaften andere Materialien. Trotzdem ist das Image schlecht. Kunden, Aktivisten, Regulatoren und Gesetzgeber läuten die nächste Runde ein und hinterlassen eine verunsicherte Branche.

Wie Legosteine lassen sich Kunststoffe in immer neuen Varianten zusammenstellen und haben so Innovationen im Fahrzeugbau, der Gebäude-, Verpackungs- und Medizintechnik ermöglicht. Sie sparen Gewicht, isolieren und konservieren zu relativ geringen Kosten. Sie sind leicht, fest, haltbar und unzerstörbar. Sie lassen sich in großen Mengen relativ einfach be- und verarbeiten, modifizieren, mit anderen Materialien kombinieren und färben. Da verwundert es nicht, dass sich seit 70 Jahren der Verbrauch an Kunststoffen weltweit mit gut 8 % pro Jahr auf momentan mehr als 435 Mio. t/a* um das mehr als 200-fache erhöht hat. Gemäß langfristiger Prognosen der Kunststoffhersteller soll das auch so bleiben. Bis 2050 will man die Produktion fabrikneuer Kunststoffe auf 1,4–1,6 Mio. t/a mehr als verdreifachen. Die momentanen Sonderschichten, um Masken, Trennscheiben und Verpackungen herzustellen scheinen diese Prognose auch in Krisenzeiten zu bestätigen. Es mehren sich aber die Stimmen, dass es auch ganz anders kommen könnte.

„Der Abfallwirtschaft wird zukünftig die Schlüsselrolle

im Kunststoffgeschäft zukommen."

Ungewünschte ESG-Risiken und Nebenwirkungen

Mit diesem Siegeszug der Kunststoffe kamen auch ungewünschte Risiken aus den Bereichen Environmental, Social und Governance (ESG) und Nebenwirkungen an die Oberfläche. Mehr Kunststoff als Fische in unseren Meeren im Jahr 2050, das Verheddern von Meeresbewohnern in Fangnetzen und deren versehentliche Aufnahme von Kunststoffabfällen, die sich dann in unserer Nahrung wiederfinden, rüttelte die Gesellschaft weltweit wach. Was mit einer sehr berechtigten Diskussion über Kunststoffabfälle in den Meeren begann, hat sich aber mittlerweile zu einer ganz grundsätzlichen Diskussion über Kunststoffe entwickelt. Beim „E“ (Environment) wird neben der Abfallproblematik die geringe biologische Abbaubarkeit, die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung der Monomere, die teilweise schlechte Rezyklierbarkeit wegen der Sortenvielfalt, Additivierung, Materialmischungen und zunehmend das Problem von sekundärem Mikroplastik (Teilchen <5 mm) aus Reifenabrieb, Textilien, Schuhsohlen, Sport- und Spielplätzen, Farben, Lacken, Klebstoffen und Kunststoffteilchen in Kompost und Klärschlamm bemängelt. Beim „S“ (Social) werden ökotoxische oder hormonell wirksame Substanzen kritisiert, wie z. B. Schwermetalle (Ni, Pb, Sn), Bisphenol-A (BPA), polybromierte Diphenylether (PBDEs), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs), polychlorierte Biphenyle (PCBs), Phthalate, Styrole und viele andere Inhaltsstoffe, Füllstoffe, Katalysatorreste, Co-Monomere, und Additive, unabhängig davon, ob Menschen diesen Stoffen überhaupt ausgesetzt sind. Zunächst fingen die NGOs und Umweltaktivisten an, über „gute“ und „böse“ Monomere und Polymere zu reden. Jetzt aber sind es die direkten und indirekten Kunden der Kunststoffhersteller, die der Branche klar zu verstehen geben, dass in den kommenden Jahren bestimmte Polymere und Zusatzstoffe ausgelistet und ganze Anwendungsgebiete auf Mehrweg, kompoostierbare oder lokale, traditionelle Materialien bzw. Rezyklate umgestellt werden sollen. Als wäre das nicht schon Herausforderung genug, verschärft und beschleunigt die Gesetzgebung und die Governance („G“) vor allem in Europa diesen Trend. So wird eine Kunststoffsteuer ab Anfang 2021 diskutiert, die mit 800 EUR/t neu hergestellte Kunststoffe erheblich verteuern.

Österreich hat schon einen Plan, wie man ab 1. Januar 2021 durch Wiederverwendungsquoten, einem Pfandsystem und einer Steuerabgabe auf Hersteller von Kunststoffverpackungen diese 800 EUR/t praktisch erheben kann. Eine Erweiterung der REACh-Verordnung auf die Kunststoffe und ihre Monomere ist ebenfalls beschlossen. Verschärfte CO2-Steuern, Recycling-Auflagen und Mindestmengen in vielen Anwendungsgebieten deuten darauf hin, dass die Regulierung der Branche nach Produkt- und Anwendungsverboten nicht an Fahrt und Dynamik verlieren wird. Im Gegenteil, wie ein Blick in die jüngste EU-Taxonomie erkennen lässt. Neben den CO2-Emissionen bei der Herstellung geht es auch um die Kunststoffproduktion per se. Unter dem Umweltziel 4 steht explizit: Die „Herstellung von Plastikprodukten sollte auf recyclten Plastikprodukten bestehen, um neuen Kunststoff (virgin plastics) zu vermeiden“ und die „Herstellung von Plastikprodukten auf Basis von Plastik in Primärform sollte vollkommen oder teilweise auf erneuerbaren Rohstoffen basieren“.

Die EU macht auch klar, wie sie das regeln und kontrollieren will: „Für die Umweltziele 1+2 müssen die Firmen Anfang 2022 mit der Erhebung anfangen (hier nur Plastik in Primärform), für 3–6 ab 2023“. Dabei müssen sie den Taxonomie-konformen Anteil von Umsatz, CapEx und OpEx veröffentlichen. Der European Court of Auditors (ECA) warnte die Kunststoffbranche bereits Anfang Oktober davor, dass in der EU zu viele Kunststoffe verbrannt und nicht recycled werden. Die 2025er und 2030er Recyclingquoten von 50 % bzw. 55 % wird man so wohl kaum erreichen können. Die am 14. Oktober 2020 von der EU verabschiedete „Chemicals Strategy for Sustainability“ fasst diese, auch explizit die Kunststoffe betreffenden, Dekarbonisierungsmaßnahmen, den Auf- und Ausbau einer Zirkulären Wirtschaft und das Schaffen einer Umwelt frei von ökotoxischen Stoffen in einem Paket im Rahmen des Green Deals zusammen.

Beim Thema Blei in PVC oder Mikroplastik hat die ECHA-Behörde gezeigt, dass man im Zweifel auch gar keine wissenschaftlichen Fakten oder Toxizitätsuntersuchungen benötigt, wenn es so evident ist, dass die Produkte und Formulierungen ökotoxisch sind. Science Based Targets sind das dann wohl nicht mehr. Die Zuständigkeiten von drei EU-Behörden macht es zudem nicht unbedingt leichter, aber die EU geht hier unbeirrt voran. Bei Kunststoffen geht die Aufmerksamkeit vor allem hin zum gesellschaftlichen Wert, der das Ziel hat, alle ungewünschten Nebenwirkungen, gesellschaftlichen oder Umwelteffekte monetär zu bewerten. Da reden wir nicht über 10 % oder 20 %, sondern über drei- bis fünffach so hohe gesellschaftliche Kosten, die Kunststoffe gegenüber ihren jeweiligen Preisen verursachen. Das Ziel ist es, diese Externalitäten zu internalisieren, d. h. entsprechend zu bepreisen. Die Diskussion ist parallel auch in Japan angekommen und verbreitet sich momentan schnell auch global.

Widerstand ist zwecklos

Es gibt häufig sehr gute Argumente, dass die Alternativen für Kunststoff eine sehr viel schlechtere Energie- und Ressourceneffizienz aufweisen, die Ersatzprodukte schlechtere Lebenszyklusbilanzen besitzen oder die Nebenwirkungen und ESG-Risiken bei den Alternativprodukten sehr viel schlechter sein können als im Fall von Kunststoffen. Das ist gut für eine Fachdiskussion, aber eignet sich nicht für eine breite Imagekorrektur. Ob man es mag oder nicht sollte man nüchtern konstatieren, dass Nachhaltigkeit kein wissenschaftlich-faktischer, sondern gesellschaftlich geprägter Begriff und unternehmerischer Handlungsrahmen ist. Die Diskussion ist analog zu sehen zum Konsum von Fleisch, dem Rauchen, Fliegen oder Fahren mit SUVs.

Mittlerweile sind es aber nicht nur NGOs, Aktivisten, Kunden und Regulatoren, sondern auch die Kunststoffbranche selbst und ihre Vertreter, die sich kommunikativ fast nur noch mit den ungewünschten ESG-Risiken und Nebeneffekten beschäftigten. Das Kunststoffe „E“nergieeffizienz steigern und Ressourcenknappheit verringern, allen „S“ozialen Schichten eine höhere Lebensqualität und Ernährungssicherheit ermöglichen und das “G“emeinwohl der Menschen weltweit erhöhen wird gar nicht mehr bewusst adressiert. Das ist so, als würde man bei Flugzeugen nur über Abstürze, bei Impfstoffen nur über Impfschäden und bei Hochhäusern nur über Einsturzgefahren reden. Wie schafft es die Branche da wieder herauszukommen?

„Mehr Kunststoff als Fische in unseren Meeren im Jahr

2050 – das rüttelte die Gesellschaft weltweit wach."

Klimafreundliche, zirkuläre und „gute“ Kunststoffe

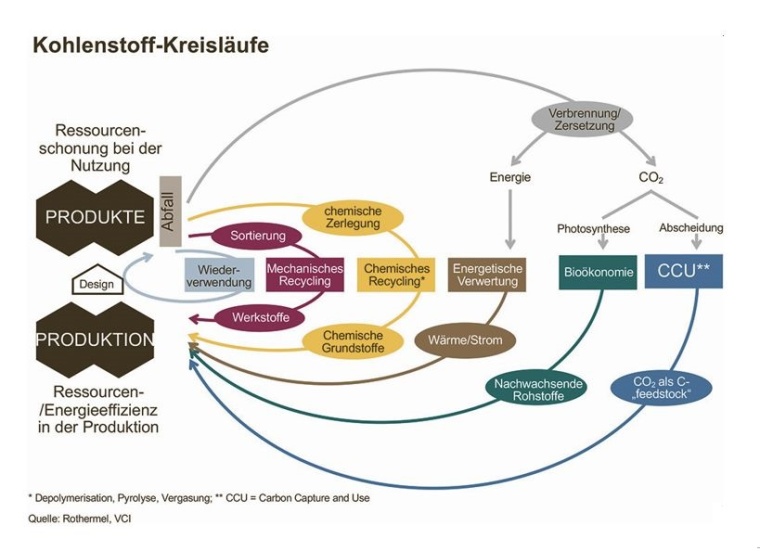

Es gibt bereits gute Beispiele, wie es gehen kann: Zum Beispiel PET für Getränkeflaschen, mittlerweile ein Monomaterial, leicht im nahen Infrarot in der Sortieranlage zu erkennen, nur ganz wenig Typenvielfalt und seit gut zehn Jahren ein etabliertes mechanisches Recycling und ein momentan sehr attraktiver rPET Markt. Der Kohlenstoffkreislauf des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) zeigt die grundsätzlichen Optionen gut auf (Grafik 1).

Ein anderes Beispiel ist das jüngst bekanntgegebene Joint Venture zwischen Ineos und AmSty zum Recycling von Polystyrol. Es startet beim Design und einer ressourcen- und energieeffizienten Herstellung. Beim Produktdesign gilt es, Performance und Nachhaltigkeit im Rahmen der zu erwartenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und Konsumententrends über den gesamten Lebensweg abzuwägen und zu optimieren. Dabei gilt es ganz explizit, alle heutigen und zukünftigen zirkulären Optionen zu berücksichtigen. Das wird das Portfolio an fabrikneuen als auch rKunststoffarten und -typen in vielen Fällen sehr deutlich verändern. Dies gilt auch für die Kunststoffausstattung und -verarbeitung.

Beim Anlagendesign und den klassischen petrochemischen Monomeren laufen die Anstrengungen dahin, die Energieversorgung von Ethan- und Naphtha-Cracker bis 2040 oder 2050 mit Hilfe von erneuerbaren Energien zu elektrifizieren. Die Feedstockversorgung mit fossilen Kohlenwasserstoffen erhofft man mit Hilfe von blauem, türkisem oder grünem** Wasserstoff plus Kohlenstoffdioxid aus Punktquellen, wie Zementanlagen, Stahl- oder Kraftwerken darzustellen. Die sehr schlechte Energieeffizienz bei der grünen Wasserstoffsynthese plus die sehr hohen Prozessineffizienzen bei der Herstellung von Olefinen und Aromaten über grünes Synthesegas oder grünes Naphtha werden das aber bis auf Weiteres nicht sinnvoll ermöglichen.

Bei der Wiederverwendung und dem mechanischen oder chemischen Recycling sind kleine Zirkel grundsätzlich effizienter als große. Mit Markern und Blockchain-Technologieeinsatz können die Stoffströme transparenter und kontrollierbar gemacht werden, wie das ReciChain-Beispiel der BASF in Kanada zeigt. Aber gerade bei technischen oder Hochleistungskunststoffen kann es sinnvoll sein, chemisch zu rezyklieren, vor allem, wenn man die energieintensive Struktur der Cracker +1 bzw. +2 Derivate erhalten kann. Pyrolyse, wie sie LyondellBasell mit der Molecular Recycling Technology (MoReTec) in einer Pilotanlage in Italien ausprobiert und im 100-kt-Maßstab realisieren will, ist ein Weg. BASF hat in Pyrum Innovations investiert, um bis zu 10.000 t an Altreifen zu pyrolisieren. Daneben ist die Waste-to-Syngas bzw. -Methanol-Vergasung, wie Enerkem sie mit Air Liquide, Akzo und Shell in Rotterdam oder SABIC in einer 15-kt-Pilotanlage in Geleen realisiert, ein gangbarer Weg. Der Vorteil des chemischen Recyclings ist vor allem, dass die Eigenschaften der Kunststoffe sich nicht mit jedem Recyclingdurchgang verschlechtern.

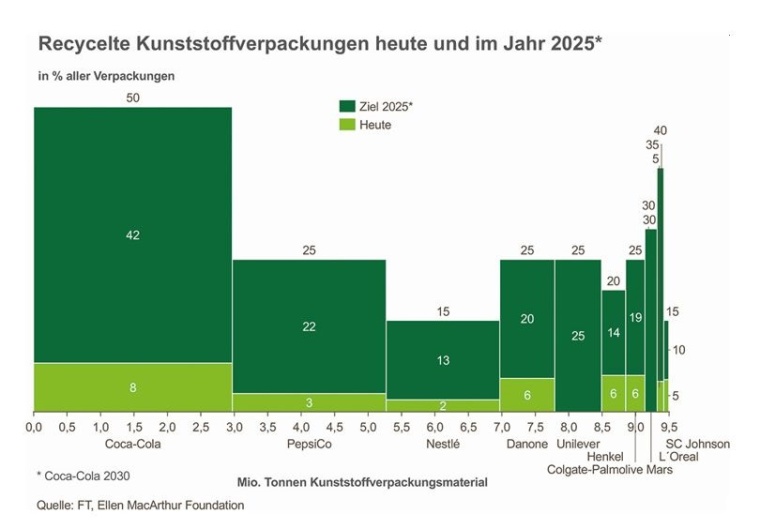

Schnelle Skalierung, Größe und Technologie sind entscheidend, wenn man sich allein den Bedarf an rezyklierten Kunststoffen bei den großen Getränke- und Konsumgüterherstellern in den kommenden vier Jahren anschaut (Grafik 2).

Ein grundsätzliches Problem ist dabei der Zugang zu Kunststoffabfällen. Wenn man sich allein in Europa nur die Polyolefine anschaut und 40 % rezyklieren will, kommen schon an die 10 Mio. t zusammen. Der Abfallwirtschaft wird daher zukünftig die Schlüsselrolle im Kunststoffgeschäft zukommen und vermutlich sind noch viel mehr Kooperationen, wie die zwischen LyondellBasell und Suez in Quality Circular Polymers (QCP) zu erwarten.