Zwischen Gold Plating und Forschungsförderung

Österreichs chemische Industrie behauptet sich trotz Hürden im internationalen Wettbewerb

Waren wir davor jahrzehntelang das östliche Ende der „freien Welt“, lagen wir jetzt plötzlich mitten in Europa.

Zuallererst brachte das unsere Branche in Bedrängnis. Die exportorientierte chemische Industrie Österreichs war auch schon vor der Wende sehr in Richtung Osten gerichtet. Doch mit dem Fall des Kommunismus gingen auch viele Fabriken im benachbarten Ausland zugrunde. Ich kann mich noch erinnern, dass wir einen Kunden in der Tschechoslowakei besuchen wollten, dort aber nur noch den Portier vorfanden, der uns mitteilte: Alles weg, niemand da.

Auf der anderen Seite geriet unsere Branche durch billige Importe so stark unter Druck, dass handelspolitische Maßnahmen erforderlich wurden. Mit einem Importstopp für Düngemittel rettete das Ministerium so manchen österreichischen Produzenten vor dem Ruin. Doch mit der Zeit drehte sich der Spieß und die österreichische Wirtschaft nutzte die Chancen des wachsenden Marktes vor ihrer Haustür: Die österreichischen Unternehmen begannen, kräftig in Osteuropa zu investieren: von 1990 bis 2000 haben sich die Direktinvestitionen verzwanzigfacht. Zahlreiche internationale Konzerne verlegten ihre Headquarters nach Wien, ins Herz Europas.

EU-Beitritt sorgt für Wachstumsimpuls

Die nächste Veränderung brachte der EU-Beitritt Österreichs 1995. Er hat die Landschaft der chemischen Industrie in Österreich verändert. 1992 zählte der Fachverband noch etwa 700 Mitglieder (in Österreich zählen die kunststoffverarbeitende Industrie sowie die Pharmaindustrie auch zur Chemie). Zehn Jahre später waren es nur noch 330. Betrachtet man die damaligen Statistiken genauer, so erkennt man, dass sich an der Zahl der Mitarbeiter wenig verändert hat. Viele kleinere Unternehmen wurden von großen aufgekauft, Mittelständler verschwanden oder wurden von Konzernen geschluckt. Auf der anderen Seite bot der Beitritt den Chemiebetrieben aus dem kleinen Österreich mit dem großen Binnenmarkt riesige Chancen. Während die Branche die Jahre vor dem Beitritt eher auf der Stelle trat, konnte sie ab 1995 kontinuierlich wachsen. Mit dem EU-Beitritt verlagerten sich natürlich auch legislative Entscheidungen von Wien nach Brüssel. Bis zum Beitritt waren wir es gewohnt, die Entscheidungsträger direkt vor Ort zu haben.

„Wenn Sie einen meiner Ministerialbeamten nochmal so behandeln, dann kommt nie wieder einer zu Ihren Veranstaltungen!“, warnte ein Minister Anfang der 1990er Jahre in einem Brief an den Fachverband. Die Diskussionen zum österreichischen Chemikaliengesetz gingen teilweise ziemlich ruppig zu. Damals wurde noch vieles direkt ausdiskutiert zwischen Ministerium und chemischer Industrie, fast zu jedem Thema gab es eine eigene Veranstaltung. Die Wissenschaft war so weit gekommen, dass sie mit immer empfindlicheren Nachweisverfahren die Spuren menschlicher Aktivität überall auf der Welt nachweisen konnte. Das führte zu langen Debatten über die Begriffe Risiko und Gefahr, die bis heute nicht zufriedenstellend gelöst sind.

Natürlich gab es bereits davor ein Lebensmittelgesetz, ein Arzneimittelgesetz, ein Waschmittelgesetz, ein Pflanzenschutzmittelgesetz... Aber Chemikalien waren bis dahin noch nicht im großen Stil reglementiert. Wissenschaftler warnten, die Bevölkerung rief nach Regeln, Reduktion oder gar Substitution, und die österreichische chemische Industrie stöhnte unter den Änderungswünschen, die sich gar nicht so rasch umsetzen ließen. Risikobasierte Regelungen mussten erst heiß erkämpft werden. Das zeigte sich in den hitzigen Debatten, die Anfang der 90er Jahre zwischen unserer Branche und Ministerialbeamten stattfanden. Die Branche war durchaus bereit, ihren Beitrag zu leisten, aber es fehlte an Verständnis für die notwendige Zeit, die die Transformation nun mal verlangte

Umweltschutz und verantwortliches Handeln

Dass der Branche der aufkommende Umweltgedanke immer wichtiger wurde, zeigte die freiwillige Initiative Responsible Care (RC), die in Österreich 1992 eingeführt wurde. 1985 in Kanada mit der Intention gegründet, Gesundheit und Sicherheit bestmöglich zu gewährleisten und die Umwelt zu schützen und vom europäischen Chemieverband rasch übernommen, wurde den nationalen Verbänden die genaue Ausgestaltung selbst überlassen. Der FCIO entschloss sich in Österreich zu einer Vorreiterrolle und baute RC zu einem aktiven Beratungsprogramm mit einem umfassenden Betriebsaudit aus. Die Maßnahmen, die ein Betrieb im Rahmen des Responsible-Care-Programms umsetzen sollte, gingen weit über die in Österreich geltenden gesetzlichen Auflagen und Vorschriften hinaus. 300 Fragen aus den Bereichen Energie, Entsorgung, Lagerung, Arbeitnehmerschutz, Industrieunfallvorsorge oder Umweltorganisation wurden von unabhängigen Prüfern mit Punkten bewertet, das Zertifikat wurde dann auf drei Jahre verliehen.

Mir war damals sehr wichtig, mit meinem Unternehmen Rembrandtin Teil dieser Initiative zu sein. Wir waren in Österreich die erste Lackfirma, die das Zertifikat verliehen bekam. Bei den Zertifikatverleihungen gaben sich damals Bundesminister die Ehre, so wichtig und aufsehenerregend war die freiwillige Selbstverpflichtung der chemischen Industrie. Als ich mit 15 Jahren meine Lehre in der chemischen Industrie begonnen habe, hat noch niemand das Wort Umweltschutz verwendet. Mit den 1980er und 1990er Jahren hat sich das schlagartig geändert. Zu schlecht war das Image der chemischen Industrie. Die Branche wurde mit Gestank, Rauch, Schmutz und gefährlichem Abfall in Verbindung gebracht. Die Responsible-Care-Initiative hat viel dazu beigetragen, dass sich das Bild von uns verändert hat. Wenn man heute die Bevölkerung nach Assoziationen zur chemischen Industrie befragt, werden Umweltgefahren nur noch bei den Älteren genannt. Statistisch gesehen ist es heute sicherer, in der chemischen Industrie zu arbeiten als in einem Bankinstitut (wo kaum jemand bei der Bewegung über eine Stiege den Handlauf benutzt).

Beim Umweltschutz ging es nicht nur ums Chemikaliengesetz. Auch beim Abfallrecht und Anlagenrecht hat sich viel verändert. Abwasserreinigung oder Luftreinhaltung wurden in Österreich so vorbildlich und effizient umgesetzt, dass Delegationen aus China anreisten, um von uns zu lernen. In Bächen, die noch vor ein paar Jahren braune, schäumende Brühen beförderten, schwammen nun wieder Fische. Österreich hatte im Umweltbereich und im Chemikalienrecht so strenge Standards, dass diese beim EU-Beitritt 1995 mithilfe eines Zusatzes zum Beitrittsvertrag extra abgesichert wurden. Man sprach damals von einer „horizontalen Lösung“, bei der die Standards, die in Österreich bereits galten, mindestens für vier Jahre nicht durch EU-Recht unterschritten werden durften. Wir wurden damit zum Musterschüler in der EU, was der österreichischen chemischen Industrie nicht unbedingt einen Wettbewerbsvorteil verschaffte. Der Begriff „Gold Plating“ wurde zur Beschreibung für Österreichs Umweltpolitik. Richtlinien aus der EU, die nicht binnenmarktrelevant sind, wurden und werden bei uns zum Teil immer noch viel strenger umgesetzt.

Auch bei der Lösemittelverordnung waren wir Vorreiter. Nachdem Studien nachgewiesen hatten, dass Lösemittelemissionen einer der Hauptverursacher von Luftverschmutzung und Ozonbelastung waren, wurde diese Stoffgruppe in Österreich bereits 1990 beschränkt. Die EU zog erst mehr als 10 Jahre später nach. Auch wenn uns diese Verordnung vor Herausforderungen stellte, so bewirkte sie auch viel Positives. So verhalf sie etwa dem Wasserlack zum Durchbruch. Die Technologie der wasserbasierenden Systeme wurde ja bereits Mitte des 20. Jahrhunderts von dem Österreicher Herbert Hönel erfunden. Die strikten gesetzlichen Vorgaben waren eine Herausforderung, sowohl für die Lackbranche als auch für lackverarbeitende Unternehmen, gaben gleichzeitig jedoch einen nachhaltigen Impuls zur Weiterentwicklung von Farben und Lacken insgesamt. Die Forschung hatte nun zum Ziel, wasserbasierende Lacke mit möglichst niedrigem Lösemittelanteil herzustellen, die ihren Vorgängern in allen Belangen qualitativ ebenbürtig sind. Pionierarbeit leistete hier abermals ein österreichisches Unternehmen. Heute können Wasserlacke es auf allen Ebenen mit lösemittelhaltigen aufnehmen. Den Schwung, den damals die Lösemittelverordnung in der Entwicklung gebracht hat, den könnten wir jetzt aktuell mit der Toxic-free-Environment-Vorgabe der EU wieder vor uns haben. Allerdings nur dann, wenn man mit Augenmaß an die Sache herangeht. Hier lauert eine gewaltige Herausforderung auf uns. Wasserbasierende Systeme hatten übrigens noch einen weiteren Vorteil: Sie machten die Lackindustrie auch unabhängiger vom Erdöl.

Weg von Erdöl, auch dieser Trend hat sich in der chemischen Industrie in den letzten 30 Jahren entwickelt. Ursprünglich war er durch die Erkenntnis angetrieben, dass weniger Erdöl entdeckt als gefördert wurde. Prognosen berechneten ein Ende für den Rohstoff, Ersatz musste dringend gefunden werden. Diese Angst, dass der Rohstoff bald zu Ende geht, ist heute kleiner geworden. Die Forschung zur Verwendung biogener und damit nachwachsender Rohstoffe in der chemischen Industrie ist dennoch ungebrochen, auch wenn die Intention jetzt eine andere ist: Kreislaufwirtschaft und Reststoffverwertung, um Ressourcen zu schonen und weniger CO2 freizusetzen. Die Forschung hat sich in den letzten 30 Jahren auch in mehrerlei Hinsicht verändert.

Forschung und Entwicklung

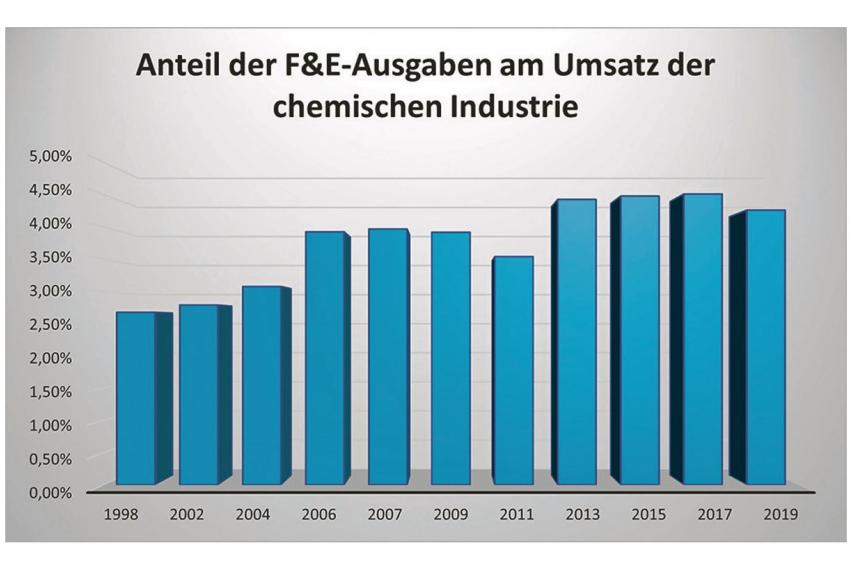

„Setzt man die Forschungsausgaben

der chemischen Industrie ins Verhältnis

zum Umsatz, so erkennt man eine

kontinuierliche Steigerung.“

Trotz gelegentlicher Erfolge hinkte Österreichs Forschung in den 1990er Jahren international hinterher. Neben der Materialforschung lag der Schwerpunkt der chemischen Forschung in der Pharmaindustrie. In den 1990er Jahren legte Österreichs Politik ihren Fokus erstmalig in diesen Bereich und konnte die Forschungsquote von 1,4 % des BIP im Jahr 1992 auf 3,26 % im Jahr 2022 heben. Zu verdanken ist dies u. a. der vorausschauenden Entwicklung einer steuerlichen Forschungsförderung neben dem Ausbau der direkten Forschungsförderung. Bei ihrer Einführung hatte die Forschungsprämie im Jahr 2002 einen Prämiensatz von 3 %. Sie ist seit 2011 das einzige steuerliche Instrument nach Beseitigung des Forschungsfreibetrages in Österreich zur Förderung von F&E, das allen Unternehmen gleichermaßen zugänglich ist. Über die Jahre ist der Prämiensatz laufend erhöht worden – zuletzt im Jahr 2019 auf 14 %. Parallel zu dieser Entwicklung wurde die Abwicklung direkter Forschungsförderung aus den Ministerien in den FWF (Grundlagenforschung) und die Forschungsförderungsgesellschaft (angewandte Forschung, FFG) ausgelagert, die aus mehreren Vorläuferorganisationen entstanden ist. Die FFG garantiert seither die parteipolitisch unabhängigen Vergabestandards und die Förderung der aussichtsreichsten Projekte. Die Zahlen sprechen für sich: Setzt man die Forschungsausgaben der chemischen Industrie ins Verhältnis zum Umsatz, so erkennt man eine kontinuierliche Steigerung.

„Österreich hat sich die Klimaneutralität

bereits für 2040 vorgenommen.“

Wohin die Reise von Österreichs chemischer Industrie in den nächsten 30 Jahren gehen wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Sicher ist, dass enorm viel in Richtung Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung gearbeitet wird. Österreich hat sich die Klimaneutralität bereits für 2040 vorgenommen – wieder einmal sind wir mit einem sehr ambitionierten Ziel Vorreiter. Klar ist, dass unsere Branche sehr viel zur Dekarbonisierung beizutragen hat: Ohne Chemie dreht sich kein Windrad, gibt es keine Solarenergie und fährt kein Elektroauto. Auch mit Technologien wie chemischem Recycling, Carbon Capture and Utilization (CCU), Biotechnologie oder ihrem Know-how zu Wasserstoff und Energiespeicherung ist die Chemie ein unverzichtbarer Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Gleichzeitig ist die Branche mit ihrer Transformation zur CO2-Neutralität selbst gefordert. Ob wir bis 2040 klimaneutral sein können, hängt stark davon ab, ob wir die nötige Menge an erneuerbarer Energie zur Verfügung haben werden. Ich bin überzeugt, dass Europas Wirtschaft in den nächsten 30 Jahren zum Kreislauf geworden sein wird und wir alle möglichen Produkte und Moleküle zu neuen Rohstoffen recyceln können. Bleibt nur zu hoffen, dass – so wie Österreich Vorreiter bei der Lösungsmittelverordnung war – auch Europa zum Vorreiter und Vorbild für die gesamte Welt wird.

Dem CHEManager gratuliere ich zu seiner 30-jährigen Erfolgsgeschichte und wünsche für die kommenden 30 Jahre ebenso viel Anerkennung wie in der Vergangenheit.

Autor: Hubert Culik, Obmann, Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO)

Downloads

Kontakt

FCIO Fachverband der Chemischen Industrie

Wiedner Haupstr. 63

1045 Wien

Österreich

+43 (0)5 90900 - 3340